[충격] 독일 행정시스템의 놀라운 아이러니: 테슬라는 우주로 가는데, 종이와 씨름하는 완벽한 독일

뉴스로 보는 독일 행정시스템의 현주소

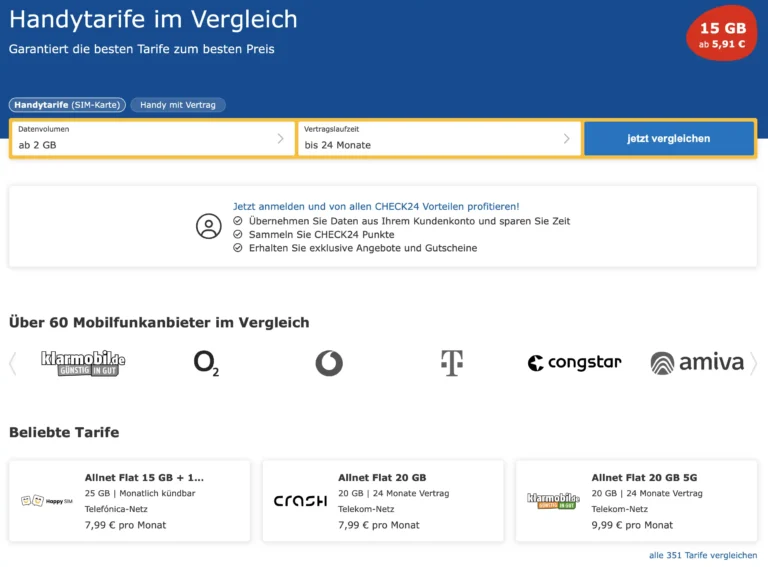

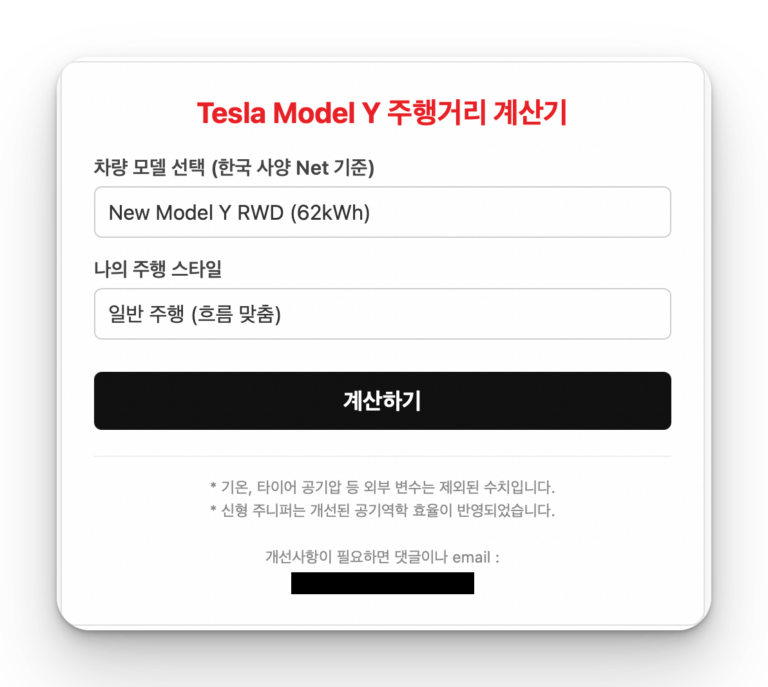

요즘 독일 행정시스템을 보면 웃음이 나올 때가 있다. 테슬라는 베를린 기가팩토리에서 전기차를 쏟아내고, 일론 머스크는 로켓을 자유자재로 주차하는 시대. 그런데 독일은? 연방의회 조기 선거를 치르려는데 투표용지 종이가 부족할까 봐 걱정이라고 한다. 폴란드가 종이를 지원하겠다고 나서고 독일 제지협회가 ‘문제없다’고 해명하는 와중에(관련 기사), 바이에른 주의 디지털부 장관은 “프랑스는 21일 만에 선거를 치르는데, 독일은 종이 때문에 발이 묶인다니 말이 되나요?”라며 한탄했다. 물론 실제 문제는 종이 부족이 아닌 선거 준비 시간과 절차의 문제였지만, 이런 해프닝은 독일의 아날로그적 행정 시스템을 잘 보여주는 단면이다.

종이로 돌아가는 독일 행정시스템

독일에 이민 오기 전엔 몰랐다. ‘디지털 전환’이라는 말이 무색하게, 이곳에선 모든 게 종이로 돌아간다. 은행, 공공기관, 보험사, 세무서… 심지어 이민 서류를 제출할 때도 “전자문서는 안 됩니다. 원본에 도장 찍힌 걸로 가져오세요”라는 말을 듣게 된다. 한국에서는 1년에 몇 번 열어볼까 말까 했던 우편함을 여기선 매일 확인해야 한다.

중요한 건 이 종이들을 최소 5년은 보관해야 한다는 점이다. 우리 집에는 문서 박스가 몇 개씩 쌓여있다. 거주신고서부터 결혼증명서, 집계약서까지… 이런 문서들은 이민생활을 하면서 수시로 사본 제출이 필요한데, 다행히 독일인 아내가 완벽한 정리 시스템을 가지고 있어서 필요할 때마다 척척 찾아낸다. 수십 개의 문서를 체계적으로 분류하고, 각 서류의 유효기간까지 표시해두는 꼼꼼함이 있어 늘 감탄하게 된다. (나는 정리 못 한다는 건 비밀…)

아날로그의 힘(과 한계)

이사와 보일러비 분쟁기

실제로 겪은 일이다. 이사를 나온 지 1년 가까이 됐을 때, 갑자기 전 집주인에게서 연락이 왔다. “보일러비가 예상보다 많이 나왔으니 보증금에서 공제하겠다”는 것. 다행히 우리는 이사 나올 때 작성한 프로토콜과 계량기 사진이 있었다.

특히 이 집은 Dachwohnung(다락방)이었는데, 단열이 제대로 안 되는 집이라 한겨울에도 보일러를 최대로 틀어도 따뜻해지지 않았다. 그래서 우리는 두꺼운 이불을 덮고 추위를 견디며 보일러비를 아끼려 노력했었다. 알고 보니 우리 다음으로 입주한 젊은 여학생이 처음으로 자취를 시작하면서 본가처럼 따뜻하게 지내려고 보일러를 계속 켜놓은 게 문제였던 것이다. 혼자 산다고 엄청 즐거워하던 그 아이와 뿌듯했던 아버지의 모습이 떠오른다.

아무튼 아내와 함께 계량기 사진을 확인했는데 여기서 또 독일식 절차가 시작된다. 직접 가서 보여주면 될 것 같은데? 아니다. 반드시 우편으로 보내야 한단다. 시간이 더 걸리지만, 이게 ‘공식적인’ 방법이란다. 몇 달 뒤 확인 전화를 했더니 “지하 수도관이 터져서 문서실이 물에 잠겼다”는 답변이 돌아왔다. 우리가 보낸 편지와 기존에 공동 사인한 퇴거 프로토콜 모두가 물에 잠긴 것이다. 이게 바로 종이 문서의 치명적인 약점이다. 수해나 화재가 나면 모든 기록이 한순간에 사라질 수 있다. 과연 이런 문제점에 대한 보험도 따로 존재할까?

미래를 위한 준비

가끔 생각한다. 나중에 집을 사려고 은행에 대출을 신청하면 어떤 서류들이 필요할까? 아마도 지금까지 모아둔 서류들이 또 필요하겠지. 그리고 그 서류들을 위한 또 다른 서류들도. 독일에서는 모든 게 연결되어 있다. 5년 전 서류가 갑자기 필요해질 수도 있고, 그걸 못 찾으면 새로 발급받느라 한 달을 기다려야 할 수도 있다. 아내는 결혼 후 성을 나의 성으로 바꿀지 고민했었는데 이런 서류적인 부분이 그 이유이긴 하다. 성을 바꾸게 되면 거의 모든 서류(관청 서류, 금융 등등) 아참 우리 결혼도 서류와 절차 때문에 덴마크에서 결혼서류를 만들고 독일에서 인정만 받았다. 아주 수월했다.

“디지털 선진국”의 역설

독일에서 살다 보면 이런 아이러니를 자주 마주친다. BMW, 포르쉐 같은 세계적인 자동차 기업이 있는 나라. 인공지능, 자율주행을 연구하는 나라. 그런데 관공서에 가면 팩스기가 현역이고, 온라인으로 할 수 있는 게 거의 없다. 주변국가 네덜란드, 폴란드, 덴마크와 전혀 다른 상황이다.

얼마 전 친구의 어머님이 지병으로 돌아가셨다. 사망신고를 하려면 출생증명서가 필요했는데, 이게 또 종이로만 있는 거다. 장례 치르기도 바쁜데 문서함 몇 박스를 뒤져가며 서류 찾는 모습이 너무 안쓰러웠다. 만약 그 서류가 없다면? 출생한 병원에 가서 재발급받아야 한단다. 친구의 남자친구(독일사람) 말마따나 “이건 진짜 비효율의 극치”였다.

변화는 오고 있다

내가 정착한 나라를 무작정 비판하고 싶진 않다. 분명 독일의 꼼꼼함과 정확성은 장점이 될 수 있다. 하지만 세상이 빠르게 변하는 만큼, 독일의 행정 시스템도 변화가 필요해 보인다.

테슬라 베를린 공장에서 매일 첨단 전기차가 쏟아져 나오는 것처럼, 언젠가는 독일의 행정도 디지털화의 길을 걸을 것이다. 그때까지 우리는 우편함을 부지런히 확인하고, 문서철을 잘 정리해두어야 하겠지만… 그래도 변화의 바람이 불어오길, 이 땅에 사는 한 사람으로서 살짝 기대해본다.